Forschung und Entwicklung

Rund 100 Forschungs- und Entwicklungsprojekte und zahlreiche Forschungsveranstaltungen der PH Zürich leisteten im Berichtsjahr wichtige Beiträge zu einer evidenzorientierten Weiterentwicklung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung und zu einem zukunftsgerichteten Diskurs über Bildung, Schule und Unterricht. Dabei untersuchten die Forschenden der PH Zürich auch aktuelle gesellschaftliche Themen wie KI, Bildungsgerechtigkeit, integrative Förderung oder Personen ohne Lehrdiplom. Der Leistungsbereich Forschung & Entwicklung trug damit weiterhin fundierte Grundlagen zur Weiterentwicklung von Schulfeld, Lehre und Lehrberuf bei.

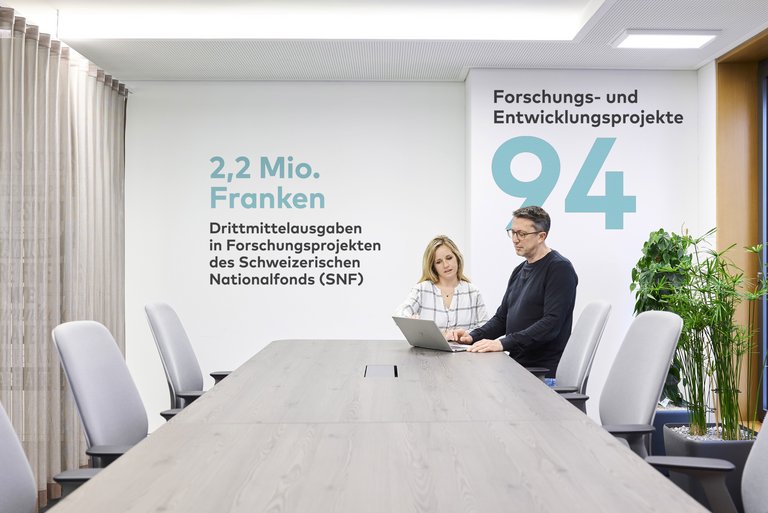

Kennzahlen

173

Forschungspublikationen

Highlights

Entwicklung motorischer Basiskompetenzen in der Kindheit (EMOKK)

Das Forschungsprojekt EMOKK, das vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) finanziert wird, untersucht die Entwicklung der motorischen Basiskompetenzen von Kindergarten- und Primarschulkindern in der Schweiz. Motorische Basiskompetenzen wie Werfen, Springen oder Laufen sind zentrale Voraussetzung für die Teilhabe an der Bewegungs- und Sportkultur. Das Forschungsprojekt, an dem sechs weitere Institutionen beteiligt sind, hat zum Ziel, die Entwicklung der motorischen Basiskompetenzen von Kindern über mehrere Jahre zu begleiten und deren Entwicklung zu erklären. Die Forschenden gehen den Fragen nach, welche individuellen, schulischen und ausserschulischen Faktoren die motorische Entwicklung von Kindern beeinflussen und inwiefern die überfachlichen Kompetenzen der Kinder mit deren motorischen Kompetenzentwicklung in Zusammenhang stehen.

Erstmals liegen dank diesem Forschungsprojekt nun empirische Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen im Fach Bewegung und Sport vor. So konnte bereits gezeigt werden, dass motorisch kompetente Kindergartenkinder sozial integrierter sind und über ein höheres körperliches Wohlbefinden verfügen. Bildungsinstitutionen können diese Erkenntnisse nutzen, um Angebote innerhalb und ausserhalb des Unterrichts anzupassen und systematisch Fördermassnahmen zu ergreifen. Zudem können die Erkenntnisse als Orientierungsgrundlage für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen dienen und zur Qualitätsentwicklung sportdidaktischer Ausbildung beitragen.

Projektleitung: Christian Herrmann

Integrative Förderung Sek I

Dieses vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützte Projekt wurde im Berichtsjahr erfolgreich abgeschlossen, nachdem über mehrere Jahre Bildungsverläufe von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in integrativen Regelklassen der Sekundarstufe I untersucht worden waren. Für Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen hat die Schule einen wesentlichen Einfluss auf die psychosoziale und kognitive Entwicklung. Der umfangreiche Lernstoff, der bevorstehende Übertritt ins Berufsleben sowie herausfordernde Rahmenbedingungen für die Umsetzung von integrativen Fördersettings machen die Sekundarstufe besonders anspruchsvoll.

Die Kinder und ihre Familien sowohl aus der deutsch- als auch aus der französischsprachigen Schweiz wurden vom Projektteam bereits seit der 3. Primarstufe erfasst. Befragt wurden die betroffenen Jugendlichen und ihre Eltern, die Lehrpersonen und weitere schulische Fachpersonen sowie ihre Mitschülerinnen und ‑schüler. Das Projekt der PH Zürich und der Universität Fribourg fokussierte dabei auf Zusammenhänge und Beziehungen zwischen der jeweiligen Umsetzung integrativer sonderpädagogischer Förderung, der emotionalen und sozialen Integration sowie dem leistungsbezogenen Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Qualität der Beziehung zur Lehrperson für eine gelingende Integration eine zentrale Rolle spielt. Auch die Selektivität der Oberstufe spielt eine Rolle: Schulen, die integrativ arbeiten (z.B. mit leistungsdurchmischten Stammklassen) wirken sich positiv auf die Entwicklung des Wissens und der Überzeugung über die eigenen schulischen Fähigkeiten aller Schülerinnen und Schüler aus, während hoch selektive Schulen (z.B. mit Sek A, B, C und Kleinklassen) eher negative Auswirkungen haben.

Projektleitung: Reto Luder (PHZH), André Kunz (PHZH), Gérard Bless (Universität Fribourg)

Die Praxislehrperson als Lehrpersonenbildnerin/Lehrpersonenbildner (PraLeB)

Das PraLeB-Projekt startete im Berichtsjahr die Erhebungen zu Berufsbiografien von (neuen) Praxislehrpersonen. Über drei Jahre werden Praxislehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe in der Ausübung ihrer Tätigkeit untersucht und begleitet. Zugleich werden Schulleitungen über ihre Auswahlkriterien für den Einsatz von Lehrpersonen als Praxislehrpersonen befragt.

Welche Gründe führen Lehrpersonen dazu, sich als Praxislehrpersonen zu qualifizieren und Studierende auf dem Weg in den Lehrberuf zu begleiten? Welche Vorstellungen von guter Ausbildung leiten sie an und wie setzen sie ihre Ideen um? Und inwiefern spielt die eigene Ausbildungserfahrung hinein? Diesen Fragen folgt die Längsschnitt-Studie, die den Prozess von der Entscheidung für die neue Aufgabe bis in die mehrjährige Tätigkeit als Ausbildnerin oder Ausbildner begleitet. Die Forschenden interessiert dabei, welche Herausforderungen Praxislehrpersonen erleben und welche Unterstützung sie durch Kolleginnen und Kollegen, die Pädagogischen Hochschulen oder ihre Schulleitung erfahren. Aus dem Forschungsprojekt ergeben sich Erkenntnisse zur Verbesserung von Unterstützungsmöglichkeiten für Praxislehrpersonen. Daraus leiten sich auch Massnahmen zur Weiterentwicklung der Kooperationen zwischen Schule und Hochschule ab.

Projektleitung: Julia Košinár

SGBF/SGL-Jahreskongress an der PH Zürich

Der Jahreskongress 2023 der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung und der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrpersonenbildung blickte mit 230 Beiträgen aus verschiedensten disziplinären und methodischen Perspektiven auf das facettenreiche Spannungsfeld zwischen Persistenz und Wandel in Schule, Lehrpersonenbildung und Bildungsforschung.

PhysikSPIEL – Physik im Freispiel des Kindergartens fördern

Das Kooperationsprojekt mit der PH FHNW und der PH Weingarten (DE) startete im Herbst 2023. Das Projekt schärft den Blick von Kindergartenlehrpersonen für physikalische Phänomene im Spiel und zeigt, wie sie mit professioneller Spielbegleitung das physikalische Erleben, Denken und Handeln der Kinder fördern können.

Projektleitung: Franziska Detken, Sabine Campana

Projekte

Auswahl

Schulentwicklung

Sexuelle Orientierung, Geschlecht und Schule (SOGUS)

Das Projekt SOGUS thematisiert sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im schulischen Kontext. Durch partizipative Forschung werden wissenschaftliche Erkenntnisse zur Lebenslage von jungen LGBTIQ+-Menschen gewonnen. Die Erkenntnisse können für die Schulentwicklung genutzt werden.

Gesundheitsförderung

Sport in Schulen mit Tagesstrukturen (SINTA)

Im Projekt SINTA werden sportorientierte ausserunterrichtliche Angebote zusammen mit Schulen entwickelt, ausgestaltet und evaluiert. Durch eine ganzheitliche Gesundheitsförderung mit Fokus auf soziale Inklusion, psychische Gesundheit und motorische Entwicklung und eine Professionalisierung der Betreuungspersonen sollen Schulen mit Tagesstrukturen dabei unterstützt werden, ihre sportorientierten Angebote auszubauen.

Technologischer Wandel

Education and the European Digital Agenda: Switzerland, Germany and Sweden after 1970

Das Projekt untersucht, wie sich der technologische Wandel zwischen 1970 und 2000 auf die Bildungspolitik ausgewirkt hat. Im Fokus stehen politische Initiativen in Europa im Hinblick auf die Sekundar-, Berufs-, Erwachsenen- und Hochschulbildung. Das Projekt vergleicht bildungspolitische Massnahmen, um den technologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen.

«Als ehemalige Kindergartenlehrperson hat die Neugier, die Kinder für Details des Alltags aufbringen, auf mich abgefärbt. Als Doktorandin an der PH Zürich fasziniert es mich in meiner Forschungsarbeit noch immer, einen tiefen Blick auf Alltägliches zu werfen.»

Events

Auswahl

Fremdsprachen

EBFL-Tagung in Ascona

Mit der Tagung «Evidence-based foreign language learning – Multilingualism in education (EBFL)» organisierte die PH Zürich einen internationalen Austausch über interdisziplinäre Forschungsansätze zu neuen Modellen des Fremdsprachenlernens.

Lernforschung

Internationaler IGSP-Kongress

Den 5. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Schulpraktische Studien und Professionalisierung (IGSP) richtete die PH Zürich zusammen mit der PH FHNW zum Thema «Lernen in zwei Praxen – Praktiken und Qualität(en) Schul- und Berufspraktischer Studien» aus.

Digitalisierung

Workshop Education and the Digital Transformation of Social Research

Der von der PH Zürich organisierte und vom SNF finanziell unterstützte Workshop mit renommierten internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern thematisierte die Folgen der Digitalisierung für die empirische Forschung und ihre Methoden.

Ausblick

Elternengagement

Das vom SNF geförderte Projekt ELEN fokussiert auf Eltern als Bildungsakteurinnen und -akteure und analysiert biografische, familiale und gesellschaftliche Kontexte des Engagements für Bildung.

Partizipation

An der Tagung «Die Kunst der Partizipation in der Schule» werden Erfahrungen, Ansätze und Möglichkeiten der Partizipation von Schülerinnen und Schülern aus Sicht der Wissenschaft und der Schulpraxis gemeinsam weiterentwickelt.

Digitale Lernumgebungen